よりよく生きたい、悩みを解決したいと願うとき、人は占いを頼りにします。そこで占いと聞いて、まず最初に易占いを思い浮かべる人は多いものです。

易占いはそれぐらい身近で、なじみのある占いです。とはいえ、その内容を正しく理解している人はあまり多くありません。

ここでは、意外と知られていない易占いの意味・歴史やセオリーについてお伝えします。

3500~4000年の歴史を持つありがたい聖典『易経』

易占いがベースとしているのは 『易経(えききょう)』という書物です。易経は、宇宙や人生の森羅万象を予言する占いの書として発祥したため内容は神秘的ですが、哲学・倫理を説く書としても読み継がれています。

古くは中国の偉人・孔子(こうし)も易経を何度も何度も読んだため、本の綴じ紐が三度も切れたなどと伝えられています。さらに現代の日本でも易経を読む会や易経をベースとした経営セミナーが盛んで、時代を超えていつまでも色あせない崇高な魅力を感じさせます。

易経の本文は、横棒を6本連ねた奇妙な記号と、それに添えられた謎めいた言葉がメインです。記号も言葉もあまりに難解なため、多くの人々の知的好奇心を刺激してきました。歴代の学者が解釈や意味を研究し、注釈を書き継ぎ書き継ぎして、現代のような解釈が生まれました。

そうした中で成立したのが 「易学(えきがく)」です。長い歴史を経ても、いまでも解釈が定まっていない文章も少なくありません。正解は誰にもわからない、答えがなかなか出ない神秘性から、易経・易学はいつの時代も深遠な学問として尊ばれています。

周の時代に成立した「周易」が易占いのメイン

易経は 「周易(しゅうえき)」とも呼ばれます。これは、中国の「周の時代の易」という意味で、日本の易者はたいていこの周易でものごとの吉凶を占います。

周易より歴史が新しい 「断易(だんえき)」という易占いもありますが、占いとしての手法や思想性はまったく異なるものです。

周易は、易経に書かれた哲学的・倫理的な文章をベースにした占いです。そのため、単に占い師が吉凶を言い当てて終わり、相談者は結果に一喜一憂して終わり、という浅い占いではありません。

易占いの神髄は「今はダメでもそのうち良くなる」、「今は良くてもそのうちダメになる」などといった、 万物流転の法則、変化の法則が真骨頂です。変化し続ける中で生まれる「何か」こそが、人生の目的であると伝えているのかもしれません。

実際に人生における困難に直面したとき、「どのように切り抜ければいいのか?」と易者(あるいは易の神様)に問うてみると哲学的でありがたい言葉が得られます。

易者の使命とは占う相手(相談者)の悩みを解消するアドバイスをし、その人を善導(よき方向へ導くこと)することなのです。

易占いの仕組みとは?

占いとしての易の基本思想は、 「偶然の中に必然を見つける」ということ。易占いの結果を 「卦(か)」と呼びますが、これを得るためにはサイコロや目に入った数字などを使い、その偶然が未来を予言するというのが易占いの仕組みです。

偶然の結果と人の未来との間にはなんの関係性もないように見えますが、その間には 「共時性(きょうじせい)」があると考えられています。

共時性とは「2つのものやことの間にある偶然の一致は、人の潜在意識などが関わって結びづけられており、その偶然には意味がある」という考え方です。

つまり、占う相手(相談者)の悩みごとと、占い師が用いる道具が導いた結果は互いに連動し、偶然の一致によって導き出される結果を読み解くのが易占いの本質となっています。

易占いのやり方

「易占い」の方法といえば、細長い棒のようなものをジャラジャラ混ぜ合わせる易者のようすを思い浮かべると思います。あの棒を筮竹(ぜいちく)と呼ぶのですが、現代はほぼ入手ができなくなりました。

そのため、最近の易占いにはサイコロを使うことが多くなっています。そのほか、コインかカードなど様々な道具、身近にあるのもで占うことも可能です。

■サイコロを使った易占い

サイコロは一瞬で投げられるので、邪念が入りにくいなどの利点もあり、現代の易者によく選ばれています。

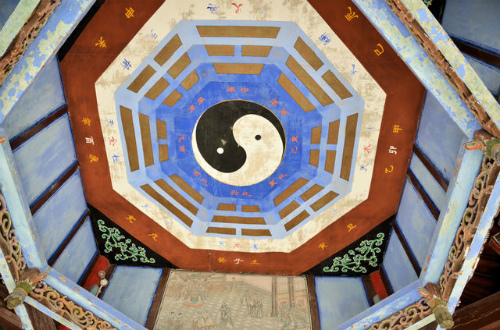

占い専用のサイコロは、乾(けん)、兌(だ)、離(り)、震(しん)、巽(そん)、坎(かん)、艮(ごん)、坤(こん)という文字(八卦:はっか)が刻印されています。8の文字があるので8面体。この8面体サイコロの赤が1個と黒が1個。これに、普通の6面体サイコロ1個を合わせ、全部で3つのサイコロを同時に投げる方法が一般的です。

サイコロは、易・運命学専門書店などでしか手に入らないものでしたが、最近はネット通販でも簡単に買えるようになりました。

サイコロは、安価な樹脂製のものと、高価な象牙製、柘植(ツゲ)製のものがあります。素材によって的中率が変わることはありませんが、天然素材のものは人気があります。また、手になじむものや「自分と縁がありそうだ」とピンときたものを選ぶといいようです。

■コインを使った易占い

コインを投げて表と裏の組み合わせパターンで占う方法もあります。これは古来からある擲銭法(てきせんほう)という方法で、れっきとした易占いの一つです。

古銭を使うのが一般的ですが、日本で一般的に流通しているコインでもできます。また、易占い専用コインを付録にした易占いの本が市販されているので、こうしたものを易占い専用のアイテムとして使うのもいいでしょう。

■カードを使った易占い

タロットカードのように易の言葉をイラスト化した「イーチンタロット」というものがあります。イーチンは「易」を英語読みしたもので「ICHING」とつづります。

これもアマゾンや楽天などのネット通販や書店で買えます。カードは「1枚引き」、「3枚引き」などの方法があります。興味のある方は1冊専門書を手に入れ、手元に置いておくといいでしょう。

■書物を使った易占い

パラパラとページをめくり、たまたま指が止まったページの内容をお告げとして読み解く方法です。西洋ではビブリオマンシー(書物占い)として発展してきました。

開いたページの中の文字や数字から占いの結果に結びつくキーワードを拾う方法でもいいですし、たとえば43ページだったら第43卦「沢天夬(たくてんかい)」のお告げを読むなどといった方法でもOKです。

自分がインスピレーションを得やすい方法を探りましょう。

■梅花心易(ばいかしんえき)

そのほか、「梅花心易(ばいかしんえき)」という特殊な方法もあります。

「梅花心易」は「梅の花を見て、心の中で易を立てる」という意味で、心の中で占いのテーマを思い描き、目についたものを数字に直して易を立てる方法です。

具体的には、カレンダーや車のナンバープレートなどの「数字」や何かの「回数」などを使います。道具を使わない方法なのでいつでもどこでもどんなときでも易が立てられるようになりますが、習熟には時間がかかります。

まとめ

易占いの意味や歴史について、詳しく説明してきました。

まだ易占いをしたことがない人は、易占いを試してみてください。

相手の気持ちが知りたい!恋愛に役立つ易占いの方法 | Spicomi

https://spicomi.net/media/articles/107恋愛にも易占いを用いることができます。相手の気持ちを知りたいときに易占いを試してみませんか?簡単な方法で占うことができます。意味や占い方法をぜひ参考にして下さい。