※ペットトレーナー、ペット食育士資格などを持つ業界経験20年以上のライターが書いています。

愛犬の死はつらいものですよね。生きている間のことを思い出す瞬間も多いと思います。

ただ、亡くなってしまった後には、やる気が起きなくても手続きなどでやるべきことがあります。

愛犬のペットが亡くなってしまった後のことについて解説します。

愛犬が亡くなって後悔…辛い…寂しい

愛犬が亡くなり、まるで後悔がないという方はきっと誰一人いないでしょう。気がつけば悲しい、さみしいという気持ちよりも後悔の方が大きいと感じるほどではないでしょうか。

出来れば愛犬が亡くなったという事実を受け止めたくない、このまま愛犬と一緒に過ごしたいという気持ちも当然ですが、これ以上後悔の気持ちを大きくしないために、愛犬をきちんと見送る方法を知っておいてください。

愛犬が亡くなった後にすべきこと5個

愛犬が亡くなり、最後の時を痛感している最中であっても、愛犬を悔いなく見送る手順は踏まなければなりません。愛犬の最後を間近に感じ始めたら、あらかじめ必要となる物を自宅に用意しておくとスムーズです。

■1. 自宅で安置するための準備を進める

愛犬には亡くなった後もできる限り家族のそばにいてほしいという声や、遠方に住む家族が愛犬の元に駆け付ける時までは自宅に置いてあげたいというご家庭も多いでしょう。

そのような場合、愛犬が綺麗な姿を保てるように家族による簡易的な処置が必要です。

用意するものは以下のものがいいでしょう。

・大判サイズのトイレシーツ

・ペット用オムツ

・枕

・脱脂綿

・保冷剤、ドライアイス

・ダンボールなど強度がある箱

悲しい事実ですが、亡くなると次第に特有の臭いが発せられ、時間と共に体液が流出し始めます。愛犬を安置する段ボールなどの床面前面にトイレシーツやビニールシートなど防水、吸収性のあるものを敷きつめたうえで愛犬を横たえます。

次に愛犬の腹部に保冷剤を当て内臓の劣化を少しでも遅らせるように工夫します。保冷剤は少量ではなく腹部全体に行き届くよう個数やサイズを調整します。

口元の汚れを防ぐために枕で頭部をやや高く保ち、顔の下にトイレシーツを敷いたり、口内に脱脂綿を詰め込みます。

最後に体を隠せるように布やタオルをかけてあげると生前の姿のままで見送ってあげることができるでしょう。

悲しみにくれる中でこのような処置を行うことに抵抗があることは当然のことですが、少しでも愛犬を生前のままでいさせてあげるためにも家族のスムーズな行動も必要です。

■2. 涼しく風通しのいい場所で安置する

愛犬を自宅に安置する間は、室温を下げて風通しの良い場所に移動させてあげましょう。くれぐれも暖かくエアコンの効いた室内や窓辺の直射日光の当たる場所に安置してはいけません。

愛犬の可愛らしかった姿を目に焼き付けておくためにも、室温や場所にも注意が必要です。

■3. 葬儀業者や火葬施設に連絡をする

◯葬儀業者が決まっている場合

すでに愛犬の火葬や葬儀を依頼する業者を決めてある場合は、葬儀業者へ連絡を入れ、愛犬の引き取り日程や手順について打ち合わせをしましょう。

自宅での安置を希望する場合、葬儀業者から保冷剤や棺桶、メモリアルウエアなどを受け取ることができるサービスもあるので、安置についても相談をしてみてください。

◯葬儀業者が決まっていない場合

突然の出来事であった場合や愛犬の看病に手いっぱいで事前に葬儀業者の選定ができていない場合は、かかりつけ医に相談をするという方法の1つです。動物病院によっては葬儀業者を紹介してくださるケースもあります。

もしくはWEBで近隣業者を探したり、大手ペットショップでは提携する葬儀業者を紹介するサービスも提供しています。

火葬の目安は、1〜2日以内ですので、気持ちの整理がつかない場面ではありますが、業者選びをしましょう。ペットの葬儀にかかる費用は会社によって様々です。何社かのサービスを見比べ一番安心できるサービスを選びましょう。

◯自治体の火葬施設を利用する場合は詳細を確認する

ペットの火葬や葬儀は専門業者が多々ありますが、火葬のみの希望であれば各自治体の運営する焼却施設の利用も可能です。

あまり知られていない施設ですが全国の自治体にはゴミ等を焼却する施設があり、その一角に動物用施設も用意されています。

ただペット葬儀専門業者に比べると費用が格段に安いものの、対応はシンプルで火葬と骨壺での受け取りが一般的です。

併せて対応時間は平日のみや予約制のために希望通りの日程で利用ができないこともあります。各自治体によって費用や利用可能日が異なるので、利用希望の際は直接自治体運営施設へ問い合わせをしましょう。

■4. 納骨やメモリアルグッズの手配をする

火葬や葬儀を済ませ自宅に戻った愛犬の納骨をどうすべきか、いざとなるとなかなか結論が出ない問題です。犬の納骨に関しては人間のような明確なルールはなく、家族でそれぞれのスタイルをとることが一般的です。

一例をあげると

・ペット霊園に託す

・家族と共に入ることのできる墓地で供養する

・自宅に骨壺を置く

・メモリアルグッズに変え、身近な場所におく

すぐにはこのような考えや行動をとることはできませんが、様々な方法があるということを知っておけば、気持ちが落ち着き次第考えることもよいでしょう。

■5. 不要になったペット用品は保護団体へ寄付する

実は愛犬が亡くなった後に多くの飼い主さんが直面するお悩みに不要になってしまった用品の処分があります。

家族の思い出としてずっと手元に残しておきたい愛犬の首輪やお気に入りのオモチャは別として、サークルやキャリーバック、トイレシーツ、未開封のドッグフードなど気がつけば家の中には愛犬のために買いそろえた用品がたくさんあるでしょう。

これらの用品をすべて不要だからと処分するのは愛犬を亡くした悲しみをさらに増大させることになります。

実は全国の動物保護団体や自治体が運営する愛護センター(保健所)では里親探しをしている犬の飼育に必要な資金が大幅に不足しています。そのため必要な用品は老朽化していても買い替えることができず困窮されています。

ご家庭にある不要になってしまったペット用品をこのような団体や施設へ寄付することで、困っている犬を助けることができたり新しい暮らしに役立ててもらうことができます。

この方法ならきっと愛犬も家族の行動を喜んでくれるのではないでしょうか。寄付品の受付状況は各団体のHPや自治体運営の愛護センターへ直接確認しましょう。

愛犬が亡くなった後の手続き・死亡届の提出方法

愛犬が亡くなり、悲しみに暮れる中でこれまでお世話になった方への報告や挨拶、お礼をと考える方も多いでしょう。最近ではSNSを通じて様々な方と交流があり、SNS上で報告をされるケースも珍しくありません。

ただ実は愛犬が亡くなった時は、このような友人知人への報告だけでなく、自治体への届け出も必要になることを忘れずにおいてください。

日本では犬の飼育を開始した時は、自治体へ届け出を済ませるように飼い主へ法的な義務を設けています。自治体はこの届け出をもとに自治体内に住む犬の頭数の把握したり、ペット同行災害避難所の運営開設をしたり、狂犬病予防注射の摂取を行っています。

そのため、愛犬が亡くなった時は、登録情報を削除する申請をしなければなりません。この手続きは動物病院ではなく自治体や各地の保険所で受け付けています。電話や郵送など自治体によって手続き方法は異なるので詳しくは直接自治体へお問い合わせください。

手続きを怠ったままで狂犬病の摂取通知や放置してしまうと、犬の飼育に関する義務を怠ったと勘違いされてしまうこともあるので、忘れずに手続きを済ませてください。

愛犬が亡くなった後は動物病院に連絡する?

愛犬が最後の時を自宅で迎えると、動物病院へ伝えるかどうか迷うものです。持病の悪化や終末期医療でたびたび通院する機会が多く、動物病院と懇意にされていた場合、このまま疎遠になるのは物寂しさも感じるでしょう。

愛犬が無くなった後の動物病院への連絡は焦らず無理をせず、自分の気持ちの整理がつき次第と考えてみてはいかがでしょうか。

もちろんその方法も電話ではつい感情的になってしまったり、お互いに言葉に詰まることもあるので、手紙でも問題ありません。感謝の気持ちを手紙にして送れば、相手もゆっくりと受け止めることができるでしょう。もちろんお礼の意味も込めて病院に足を運ぶのもいいでしょう。

挨拶や報告を怠ることになんら問題はありませんが、動物病院によっては毎年予防医療の案内ハガキを送付して下さることあります。ハガキで家族の気持ちが乱れてしまうこともあるのでシンプルな形であっても知らせておくことをおすすめします。

愛犬が亡くなった後に仕事・学校は休める?

愛犬が亡くなってしまった当日はもちろん最後の時が迫っていることを実感することで、当然仕事や学校へ行きたくない、傍にいてあげたいと思うのは当然のことです。

ペット関連の企業や愛犬家への理解のある企業などでは、ペットのための忌引き制度を社内規定で設けているケースもあるほどです。海外ではペットロスも社会的に認められているので、休暇を取ることにも一定の理解を得られます。

ただ日本では、まだまだペットの問題は家族内の問題であって、会社や学校を休む正式な理由としては周囲の理解を得にくいでしょう。

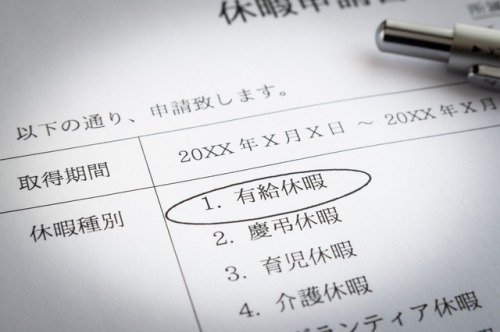

愛犬が亡くなってしまうことを理由に会社を休む場合は、有給制度を利用したり、体調不良など一般的に理解される理由を用いましょう。学校の場合、ペットの死亡を理由に公欠とするケースはほぼありませんから、出欠の判断は慎重にすべきです。

まとめ

家族そのものであった大切な愛犬が亡くなり、直後に仕事や学校へ足が向かないのは当然のことです。

ただ悲しみに暮れるばかりでは、亡くなった後までも愛犬に辛い思いをさせてしまうことにもなるので、家族として愛犬を後悔なく送り出してあげましょう。